Ortsteile

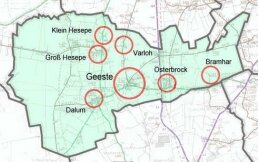

Zur Einheitsgemeinde Geeste gehören die acht Ortsteile Bramhar, Dalum, Geeste, Groß Hesepe, Klein Hesepe, Osterbrock (mit Bienerfeld-Nord) und Varloh – jeder ein Kleinod mit eigenem Profil.

Allen Ortsteilen gemeinsam ist die Pflege der Gemeinschaft sowie traditioneller Bräuche und Feste. Durch das Vorhalten neuer Baugebiete ermöglichen alle Ortsteile den Zuzug junger Familien. Eine Übersicht welche Baugebiete das im Einzelnen sind, gibt es hier.

Gemeindeporträt - die Ortsteile und ihre Geschichte

-

Frühgeschichte

Dalum und Hesepe, heute Ortsteile der Gemeinde Geeste im Landkreis Emsland, blicken auf eine lange und vielschichtige Geschichte zurück. Die Ursprünge der Ortschaften reichen bis in die vorgeschichtliche Zeit, wie Funde aus der Spätbronzezeit (1.300 bis 800 v. Chr.) sowie ein Urnenfriedhof aus der vorrömischen Eisenzeit (480 bis 60 v. Chr.) belegen, der in den 1950er Jahren in Dalum entdeckt wurde.

Diese ersten Siedlungen entwickelten sich aus Einzelhöfen hin zu kleinen Zusammenschlüssen in der Form von Haufendörfern, in Gr. Hesepe zu Füßen des Hügels, auf dem sich heute die St. Nikolaus–Kirche erhebt. Eines der ersten Gebäude auf dieser Erhebung könnte ein befestigtes Bollwerk zur Kontrolle der nahen Ems und des Uferweges, des sogenannten Alten Heerweges, gewesen sein – der Volksmund spricht noch von einem „Heidentempel“ als Vorläufer der alten Kirche. Über diesen linksemsischen Heerweg wanderten auch die Missionare, die nach Gründung des Missionsmittelpunktes in Meppen um 780 n. Chr. mit der Christianisierung der vormals heidnischen Dörfer des Emslandes begannen.

Erste Erwähnung und Namensherkunft

Im Zuge der Christianisierung wurden viele dieser Siedlungen entlang der Ems erstmals schriftlich dokumentiert. Die erste urkundliche Erwähnung Dalums datiert auf etwa das Jahr 1000 n. Chr., als der Ort in Einkünfteverzeichnissen des Klosters Corvey bei Höxter unter den Namen „Dalem“ oder „Dalham“ auftauchte. Der Name leitet sich von altsächsischen Begriffen ab und bedeutet „Heim im Tal oder an der Bachniederung“. Hesepe dagegen verdankt seinen Namen den Begriffen „has“ und „epe“ bzw. „apa“, die zusammen so viel wie „grauer Flusslauf“ bedeuten. Diese Erwähnungen markieren einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte Dalums und Hesepes und werden 2025/in diesem Jahr mit dem Jubiläum „1.025 Jahre Dalum und Hesepe“ gefeiert.

Entwicklung im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Die kirchliche Zugehörigkeit von Dalum und Hesepe unterschied sich lange Zeit von der politischen. Seit der Mission (ab 780 n. Chr.) bis 1667 war das Emsland ein Teil der Diözese Osnabrück, von 1667 bis 1824 unterstand es der Diözese Münster, seit 1824 gehört es wieder zu Osnabrück. In der politischen Verwaltung gelangten Hesepe und Dalum im Jahre 1252 als Teil des Amtes Meppen durch Ankauf an das Fürstbistum Münster im Bereich des Niederstiftes, welchem es bis zur Auflösung der geistlichen Fürstbistümer im Jahr 1803 angehörte. Das Amt Meppen gelangte an den Herzog von Arenberg. 1814 nahm Georg III., König von Hannover und England, das Amt mit allen zugehörigen Dörfern in seinen Besitz, beließ aber die standesherrlichen Rechte wie Schulaufsicht und Polizeiverwaltung bei den Herzögen von Arenberg. 1866 annektierte die neue Großmacht Preußen das Königreich Hannover und machte somit die hannoverschen Emsländer wider Willen zu Bewohnern des Landes Preußen und 1871 des neu gegründeten Deutschen Reiches. Im Rahmen der preußischen Kreisreform erfolgte schließlich die Gründung des Kreises Meppen in der neuen Provinz Hannover.

Ein Einwohnerverzeichnis aus dem Jahre 1652/1659 listet für Dalum 258 Einwohner auf, für Groß und Klein Hesepe 239 bzw. 112 Personen. Im Jahre 1749/1750 werden für Dalum 362 Einwohner genannt, für Groß und Klein Hesepe 346 bzw. 197 Menschen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, 1895, sind für Dalum 438 Einwohner erwähnt, für Dalum-Rull 106, für Groß und Klein Hesepe 359 bzw. 198 Personen.

Das 20. Jahrhundert

Zwischen 1933 und 1945 unterhielt der NS-Staat im Emsland und der Grafschaft Bentheim 15 Gefangenenlager. Als Teil des Systems von SS, Justiz und Wehrmacht waren sie alle Orte des NS-Terrors. Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein mussten die Gefangenen schwere Zwangsarbeit u.a. in der Moorkultivierung, ab Mitte 1942 in der Torf- und Rüstungsindustrie und in Bombenräumkommandos, leisten. Zwei dieser Emslandlager befanden sich auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Geeste (Lager XI Hesepe, Lager XII Dalum). An die Historie dieser Lager erinnert seit 2023 der neue Erinnerungsort „Lager XII Dalum“.

Nachkriegszeit und Eingemeindungen

Nach dem politischen Neubeginn 1945, in der das Emsland zunächst zur britischen Zone gehörte, wurde auch eine neue Verwaltungsstruktur mit selbstverwalteten Kommunen etabliert, aus denen sich später die heutigen Gemeinden formten. Mit Beginn der 1950er Jahre kam es im Rahmen des Emslandplanes zur „Erschließung der Ödländereien des Emslandes“ zu tiefgreifenden Veränderungen. Durch die Kultivierung von Ödland und Moor erreichte man eine Vergrößerung der nutzbaren Flächen, durch verbesserte Landbaumethoden eine Steigerung der Erträge. Gleichzeitig begann man mit einer umfassenden Flurbereinigung. Der zersplitterte, unwirtschaftlich geformte Grundbesitz wurde durch die Zusammenlegung von Flächen wirtschaftlicher gestaltet; es kam zu zahlreichen Aussiedlungen aus den Dorfkernen, und die Betriebsstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe lag nach Abschluss der Maßnahmen zumeist über 15 ha. Auch die Verbesserung der Wasserverhältnisse (Grund-, Ab- und Trinkwasser) und die Anlage bzw. Erneuerung weiterer Infrastruktur, also Elektrizität und Verkehrswesen, trugen zu weiterem wirtschaftlichen Aufschwung. Durch die erfolgreichen Erdölbohrungen auf dem Gemeindegebiet – das Schlagwort „Klein Texas" erinnert daran - kam es zu vermehrten Gewerbesteuerzahlungen, die es der Gemeinde ermöglichten, Bauland zu kaufen, Straßen anzulegen und andere Investitionen zu tätigen.

Bereits vor dem Gutachten zur Gebiets- und Verwaltungsreform der „Weber-Kommission“ von 1969 hatte es eigene Anstrengungen einiger Gemeinden gegeben, sich zu größeren Einheiten zu verbinden. So schlossen sich am 22. Mai 1968 Groß Hesepe und Klein Hesepe zur Gemeinde „Groß Hesepe“ zusammen; am 25. Januar 1971 verbanden sich auf freiwilliger Basis Dalum, Geeste und Osterbrock zur Gemeinde „Geeste“. Mit Wirkung zum 1. März 1974 gliederten sich auch Groß Hesepe, Bramhar und Varloh sowie zum 1. April 1974 Bienerfeld-Nord in die neue Gemeinde Geeste ein.